本文转载自公众号北晚文史版

“岁寒三友”的源流与内涵

大雪已过,冬至将近,骤降的气温迫使人们穿上了御寒服,而路边的树木则早已褪去华衣,留下光秃秃的枝丫默然挺立。自古以来,人们就观察到,每到冬日万物凋零之时,总有那么一些植物抵御住了严寒,依旧展现着勃勃生机。这些“顽强”的植物仿佛拥有了人们孜孜以求的高尚品格,文人墨客不断咏叹它们的美好品质,其中,“岁寒三友”便是典型代表。那么,松、梅、竹究竟从什么时候开始成为了一个组合?其寓意从何而来?文人们又如何演绎它们的故事?

“岁寒三友”一说源自绘画主题

宋代首次出现 魏晋时梅花曾遭轻视

早在先秦时期,孔子便有言:“岁寒,然后知松柏之后凋也。”可见松柏在古人眼中,早就成了高尚品格的代名词。

司马迁在《史记·伯夷列传》中,曾历数历史上“好人没好报”的事例,如贤人伯夷叔齐饿死首阳山,颜回好学却短命受穷,而“盗跖日杀不辜,肝人之肉,暴戾恣睢,聚党数千人,横行天下,竟以寿终”。为了解释这一现象,他引用了孔子关于松柏的名言,并评论道:“举世混浊,清士乃见,岂以其重若彼,其轻若此哉?”其意为,这些“清士”本就不看重世俗意义上的“好报”,任世事变换,君子们始终不忘初心、坚韧不拔,就如同在寒风中挺立的松柏。由此可见,经冬不凋的松树早在秦汉时期就已经成为士人砥砺自我的寄托。

魏晋南北朝时期,士人们赞颂松、竹抗寒品质的诗篇有很多,如鲍照《中兴歌》曰:“梅花一时艳,竹叶千年色。愿君松柏心,采照无穷极。”这首诗赞美了松与竹“岁寒不改、千年一色”的品质。不过,在这一时期,梅花还没有像松、竹一样成为诗人赞美的对象,反倒成了松、竹的对立面,代表“一时之艳”。吴均的《梅花诗》便说:“梅性本轻荡,世人相陵贱。”魏晋南北朝时期,人们对待梅花其实持有一种轻视的态度。

到了唐代,人们不再感叹梅花是易落的“一时之艳”,而是看到它和松、竹一样具有坚韧耐寒的品质。在这一时期,傲雪怒放的梅花也成为士人们争相赞颂的对象,如唐张谓《早梅》曰:“一树寒梅白玉条,迥临村路傍溪桥。不知近水花先发,疑是经冬雪未销。”疑白梅作雪,既赞美了梅的美丽,也赞美了它的耐寒品质。根据梅、松、竹耐寒的共同品性,诗人们又往往将三者并列而论,如唐李颀《望秦川》诗将松竹并举:“秋声万户竹,寒色五陵松。”;唐钱起《宴崔驸马玉山别业》诗将竹梅并举:“竹馆烟催暝,梅园雪映春。”唐刘言史《竹里梅》诗亦将竹梅比而论之:“竹里梅花相并枝,梅花正发竹枝垂。风吹总向竹枝上,直似王家雪下时。”而在唐朱庆馀《早梅》诗中,则将松、梅、竹并举:“天然根性异,万物尽难陪。自古承春早,严冬斗雪开。艳寒宜雨露,香冷隔尘埃。堪把依松竹,良涂一处栽。”可以说是“岁寒三友”组合的雏形了。

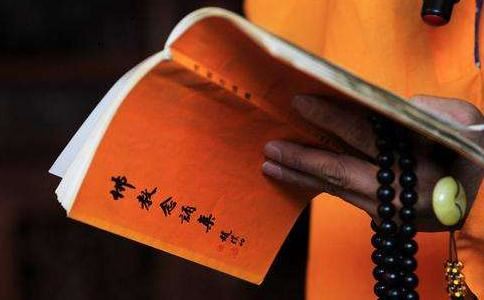

宋代赵孟坚绘《岁寒三友图》

松、梅、竹真正被称为“岁寒三友”,可追溯至南宋初期。有学者认为,南宋周之翰《爇梅赋》最早提出了“岁寒三友”一说:“春魁占百花头上,岁寒居三友图中。”此外,王炎有《题徐参议画轴三首·岁寒三友》:“玉色高人之洁,虬髭烈士之刚。可与此群鼎立,偃然傲睨冰霜。”宋代的张元千也有《岁寒三友图》诗曰:“苍官森古鬣,此君挺刚节。中有调鼎姿,独立傲霜雪。”这些诗句都是对图画内容的描述。到了南宋高宗后期,葛立方《满庭芳·和催梅》则明确了“岁寒三友”的说法:“梅花,君自看,丁香已白,桃脸将红,结岁寒三友,久迟筠松”。

八大山人赠给友人的《岁寒三友图》

南宋时期的“岁寒三友”提法大多出现在与画作有关的诗文中,而南北宋之交的画家扬补之亦有“三友画”,以松、梅、竹为主要内容。因此,“岁寒三友”的说法很可能就是源于绘画作品的主题。南宋以后,以“岁寒三友”为主题的绘画作品极多,且名家辈出,如宋代赵孟坚的《岁寒三友图》,明末清初八大山人的《岁寒三友图》等,在文人群体当中产生深远影响。

从“岁寒三友”到“四君子”

取其“高洁”品质 体现“比德”思想

在中国古代文化传统中,除了松、梅、竹被称为“岁寒三友”,梅、兰、竹、菊又被称为“四君子”。松、梅、竹组成“岁寒三友”,是它们本身就都有坚韧耐寒的品质,而“四君子”的组成,则是受传统“比德”思想影响。《礼记·玉藻》载:“君子于玉比德焉。”“比德”就是指君子的德行可以通过物的比拟而呈现,明何景明《玉冈黔国地种竹》诗云:“比德亮无瑕,抱节诚可久。”

元代王冕绘《墨梅图》

梅、兰、竹、菊“四君子”均因“比德”思想而被人们赋予了高洁坚贞的品德。梅,象征君子冰清玉洁,元王冕《白梅》诗曰:“冰雪林中著此身,不同桃李混芳尘。忽然一夜清香发,散作乾坤万里春。”兰花,象征君子的遗世独立,明代薛网《兰花》诗曰:“我爱幽兰异众芳,不将颜色媚春阳。西风寒露深林下,任是无人也自香。”竹子,象征谦谦君子,唐白玉《咏竹》诗曰:“虚怀千秋功过,笑傲严冬霜雪。一生宁静淡泊,一世高风亮节。”菊,象征着君子淡泊名利,宋郑思肖《寒菊》曰:“花开不并百花丛,独立疏篱趣未穷。宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中”。

可见,“岁寒三友”取象是三者不惧严寒,以喻士人在恶劣环境中不屈不挠的斗志,“四君子”则取象四者不媚世俗,以喻士人在大环境中坚守自我的原则。无论是“岁寒三友”还是“四君子”,这些植物组合都是高雅的象征,代表着古人的审美情趣和自我期许。

高雅与吉祥的象征

文人墨客的精神伴侣 民间工艺的经典图案

“岁寒三友”是士大夫们最喜欢的“励志”植物,充满了士大夫精神的人格投射。这三种植物不仅常见于诗文和绘画当中,还成为传说故事中的主角,化身为知书达理的精怪来陪伴士人。

《西游记》中,唯一一次写植物成精的情节是第六十四回“荆棘岭悟能努力,木仙庵三藏谈诗”。师徒们到了荆棘岭,遇见了十八公(松)、孤直公(柏)、凌空子(桧)、拂云叟(竹)、赤身鬼(枫)、杏仙(杏树)、女童(腊梅)等几个藤精树怪。与其他妖怪不同的是,他们并不想吃唐僧肉,而是与唐僧一起写诗谈情,显示出文人墨客的雅趣。拂云叟(竹)诗曰:“岁寒虚度有千秋,老景潇然清更幽。不杂嚣尘终冷淡,饱经霜雪自风流。七贤作侣同谈道,六逸为朋共唱酬。戛玉敲金非琐琐,天然情性与仙游。”诗篇都突出了自己坚韧耐寒的品性,还用了几个典故:“七贤”指的是竹林七贤,“六逸”指的是李白等竹溪六逸。对诗时,劲节十八公(松)说:“春不荣华冬不枯,云来雾往只如无”,也突出自己耐寒的品质。由此可见,松与竹在《西游记》中仍保有士大夫所崇尚的品质。

《西游记》里“梅花”的戏份不多,而古代却专门有一篇小说表现了梅花精的高雅品质,那就是宋代刘斧的《摭遗·红梅传》,在这篇故事中,红梅化作的女子极善于吟诗写字。这部小说对后世影响很大,如明代赤心子的《国色天香》、吴敬所的《绣谷春容》等笔记中收录的《古杭红梅传》即改编于此。改编的故事还加入了一段恋情,即唐朝贞观年间郡守王瑞之子王鄂与红梅仙子相遇相知的故事,红梅仙子也是善于作诗的。可见,即便成了精怪,“岁寒三友”依旧很高雅,代表了古代文人的趣味。

在故事传说中,松、梅、竹修炼成的精怪往往是才华横溢的伴侣或者萍水相逢的朋友,而在现实中也有文人把植物视作伴侣,最有名的当属宋代的林逋了。清代吴之振辑《宋诗钞·和靖诗钞序》载:“逋不娶,无子,所居多植梅畜鹤。”植梅放鹤,终生不娶,以梅为自己的妻子,以鹤为自己的孩子,“结庐西湖之孤山,二十年足不及城市。”(《宋史·林逋传》)“梅妻鹤子”的一生显示出林逋的清高与隐逸,从而传为佳话。

孔子有言:“益者三友……友直,友谅,友多闻,益矣。”文人们将松、梅、竹作为与自己的“朋友”。正所谓“物以类聚,人以群分”,有了这样的朋友,就可以表现自己的品味了,苏轼就曾说:“风泉两部乐,松竹三益友。”宋人王十朋也有诗曰:“南来何以慰凄凉,有此岁寒三友足。”松、竹、梅“三友”迎雪耐寒、经冬不凋,凭借顽强的生命力,成为士大夫们争相赞颂的文化符号,也是他们的精神寄托。

明永乐年间青花松竹梅纹大盘

除此之外,“岁寒三友”还有一种用途,就是作为吉祥图案而出现。在中国古代,很多艺术品上都绘有这一组合图形,如《红楼梦》第二十五回写道:“又有各色旧窑小瓶中都点缀着‘岁寒三友’‘玉堂富贵’等鲜花草。”北京故宫博物院收藏有元代《岁寒三友图》青花瓷,明清时期瓷器上的岁寒三友图就更多了。不过,这些艺术品上的“岁寒三友”与士人追寻的松、梅、竹三者耐寒坚韧品性略有不同,更看重的是吉祥的象征寓意:梅花能“老干发新枝”,象征着生命力旺盛,梅花瓣为五,民间以其象征“福、禄、寿、喜、财”五福;竹子成长快,且竹笋的“笋”谐音“孙”,古人寓以“多子多孙”之意;长青的松树则是一直长寿的象征。除了瓷器,民间的这种“岁寒三友”纹饰也多用于家具边缘装饰,在较大的插屏、挂屏、座屏上使用较多,并多见于漆器家具。

清雍正年间青花釉里红松竹梅纹瓶

本文首发于2018年12月13日北京晚报副刊39版

本文转载自公众号“北晚文史版”

欢迎转发分享,转载请联系授权

(部分图片来自网络,如涉版权请联系删除)

本文作者 赵九九

“国学杂谈” 主创团队

主持人 陈伟文

责编 曲利丽

编辑 王玉乔

美编 李锦若

关 注

微信ID:taoliguoxuetang

长按二维码关注“桃李国学苑”

公众号主编:李山

总监:杨春俏

编辑部主任:海彦、宛陵

点击

阅读原文

进入“桃李国学苑千聊直播”